作品調査

山本 実YAMAMOTO Minoru

1994年生まれ 千葉県在住

※以下の文章は、「滋賀県アール・ブリュット全国作品調査研究」令和6年度報告書から抜粋したものです。

山本実が制作するのは円形の平たい富士山の地形模型である。それは一見木彫のように見えるが、近づいてよく見ると、素材は紙であり、表面の凹凸は微細な地形を成していることがわかる。モチーフは富士山で、山頂を中心に広範囲に円形で拡がっており、地形は可能な限り正確に再現されている。素材の紙には新聞紙が含まれており、印字された活字が認識できる部分がある。本作は山本が8年間制作に向き合った時間が堆積し、物質化している。

調査訪問時、地形表面を継ぎ足すことと削る作業を見学した。継ぎ足しの作業は、木工用ボンドを水で溶いた接着液に紙を浸し、模型の表面に貼り付け、山脈のボリュームを足し、峰を成形するものであった。作品の表面全体に艶があるのは、固まるとプラスティックのような質感になる木工ボンドの性質によるものである。削る作業は別の峰の部分のボリュームをカッターナイフで削ぎ落すというものであり、山本が同じように以前継ぎ足し、乾燥して固まった部分を削りかたちを修正した。山本は数年間この継ぎ足しと削る作業を繰り返しているという。

山本は小学1年生の頃から千葉県長生郡一宮町にある創作教室である「たまあーと創作工房」に通い造形に親しんできた。山本が本作の制作をはじめたのは2017年頃、約8年前である。山本が富士山に興味を持った要因は複合的である。①東日本大震災の影響で、自衛隊による避難訓練に参加し自衛隊に興味を持ち、陸上自衛隊には富士駐屯地があることを知ったこと。②2013年に富士山が世界遺産に登録されたこと。③2016年に開通した北海道新幹線の話題からアイヌの文化に興味を持ち、アイヌの文様の切り絵に取り組み、やがて富嶽三十六景をもとにした富士山の制作に展開したこと。そうして山本の富士山への興味が顕在化し、富士山の絵を描くことや、富士山について調べることが始まった。

山本は講師の指導のもと、本作である富士山の立体模型の制作に取り掛かった。制作の手順は、①木節土で手の平サイズの地形モデルを制作、②このモデルを型に、張子の技法で型取りをした紙の模型を制作、③この紙の模型をさらに型にして、糊を付けた紙を重ねて成形し、本作である紙の模型を制作。そして山本はこれに紙を貼り成形する作業を続けた。模型の大きさは徐々に増大し、2年から3年が経つ頃には現在のサイズ程に大きくなった。

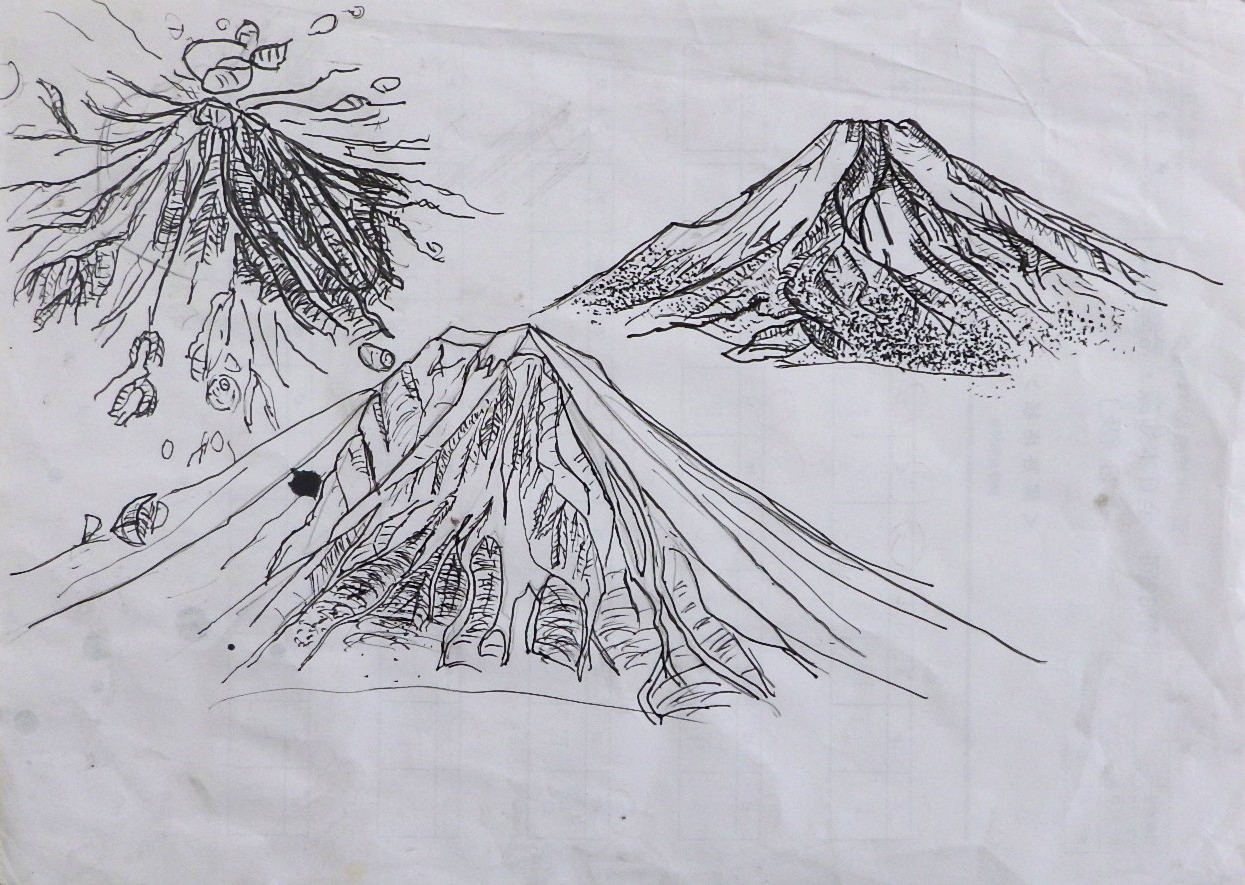

富士山の地形模型は山本による富士山へのアプローチのひとつである。山というのは名称が付くことによって、あたかもひとつの物質として存在しているかのようなイメージを持つが、例えば富士山がどこから始まるのか、何を以て富士山と言うのか、ということについては明確ではない。山本が取り組んでいるのは、本作である地形模型のほか、富士山のスケッチや富士山について調べることを含め、あの手この手を使って富士山の実存のようなものを自分なりに解釈するフィールドワークであろうか。

山本が8年をかけて本作の制作に取り組んでいるのは、完成させるためというより、むしろ完成を遅らせ、模型を整えてゆく作業の中で、富士山と向き合い、時間をかけて咀嚼して自分に取り込むためであるようだ。今後、山本は本作をグレーに塗り、さらに凹凸を精緻化させてゆくという。山本の富士山は如何に完成するのか、あるいはしないのか。それは未だ登ったことがない富士山に登る、という山本の目的が果たされることにも関係するのかもしれない。(今泉岳大/岡崎市美術博物館学芸員)

制作手順①木節土の地形モデル、右)制作手順②左のモデルで型取りをした紙の模型、2017年?.jpg)