作品調査

片岡 大知KATAOKA Daichi

1998年生まれ 福井県在住

※以下の文章は、「滋賀県アール・ブリュット全国作品調査研究」令和6年度報告書から抜粋したものです。

片岡大知が入所施設から通う福祉事業所はなえみは、創作室を備え、美術活動を通した社会参加に取り組んでいる。調査当日は、一室に同じ構図、同じ色合いの眼鏡をかけた男性のはがき大の作品132枚が張り合わせられたパネルをはじめ、保管しているこれまでの大量の作品が準備されていた。部屋全体が鮮やかな色合いとリズム感にあふれた世界感に包まれていた。

さて、表現において同じ行為や同じ題材の描画や工作を繰り返し行うのは、障害者アートではよく見られる行為で、自閉傾向や発達障害などの特質の一つとしても認知されている。片岡も事業所で、同じ構図、同じ色の人物画を毎日十数枚ずつ、数カ月~半年描き続ける。描き始めは職員が提示した写真がきっかけとなっているが、描き始めると強いこだわりが生じ、何枚描くのか職員にも見当がつかない。それらはお手本の写真を本人が破るという突然の行動でいつも終了する。

家で描画をすることはなかった。以前に所属した施設でも、表現は好きな電車に関わる言葉や名称を文字で綴ったり、簡単な絵を描くぐらいであり、本人からこれを描きたいなどの発信も少なかった。しかし、はなえみに来てからは職員の様々な働きかけによって美術活動を楽しめるようになっていった。通所からの半年間に、名作の模写、利用者の肖像を描いてみた。やがて、施設内の生活記録の写真を見ながら、利用者が寝転がったり、遊んだりしているところなどの、独特の特徴の捉え方やデフォルメが素敵な作品が増え始め、1年後には繰り返しの表現が定着していた。クレヨンで眼鏡をいつもかけている利用者のYさんを描くのが一番のお気に入りである。

もともと目の前のものは隙間がないように整頓することが多く、作品も紙の隅々までしっかりと厚くクレヨンを塗るので、発色も鮮やかだ。配色はお手本と違い、より鮮やかで優しい色の配色となっている。

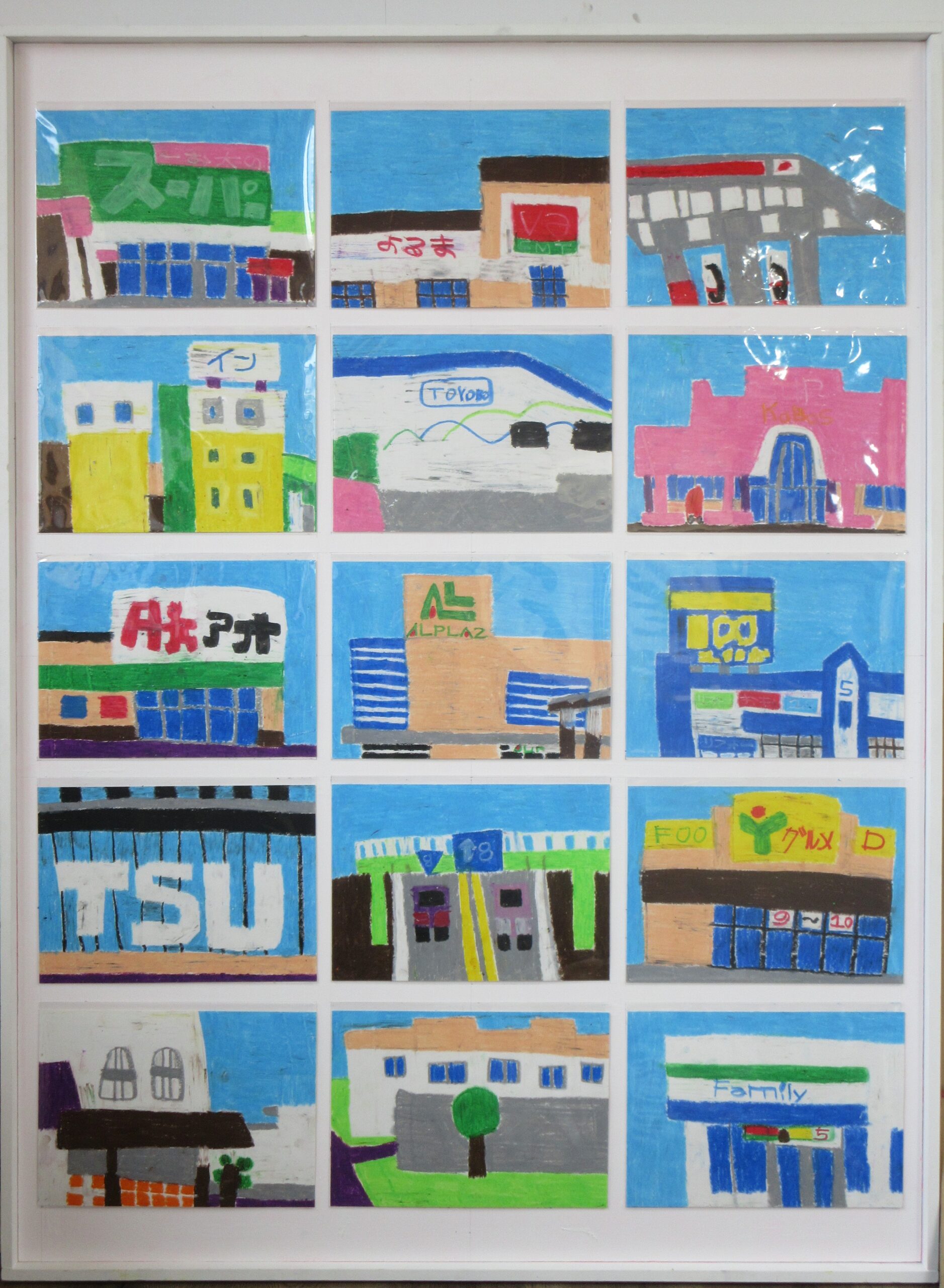

施設職員が片岡の美術センスを掘り出して、可能性に期待し、働きかけることで、ライフワークとも言える表現にたどり着いたことがわかる。他の作品を描いてみようかとは促さずに、本人が終わりというまでは見守る。月に一度の発表では、作品のことを仲間に発表している。また、美術展への出品を積極的に行い授賞式に足を運ぶなど、これまでにない様々な経験も積み重なっていった。今では、時々気分転換のように建物の写真を見て単発で画用紙に描く作品も見受けられるようになった。施設の活動としてのアートを通して、新しい自分に出会い、いきいきと毎日を過ごすことができるようになった片岡の繰り返しの表現には、日常への安心と過不足のない平和が表されている。(米田昌功/アートNPO工房COCOPELLI代表)

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)

-scaled.jpg)