作品調査

安吉 将吾YASUYOSHI Shogo

2004年生まれ 富山県在住

※以下の文章は、「滋賀県アール・ブリュット全国作品調査研究」令和6年度報告書から抜粋したものです。

「みんなが当たり前のようにできることを、僕はなかなかできない。だから、僕が作るこんなことも、みんな当たり前にできるのかと思ってた。だから僕が作った⾍とか戦闘機を⾒て、みんなが『すごい、すごい』って⾔うのが信じられなかった。みんなも当たり前に作れるんだとばかり思ってた」

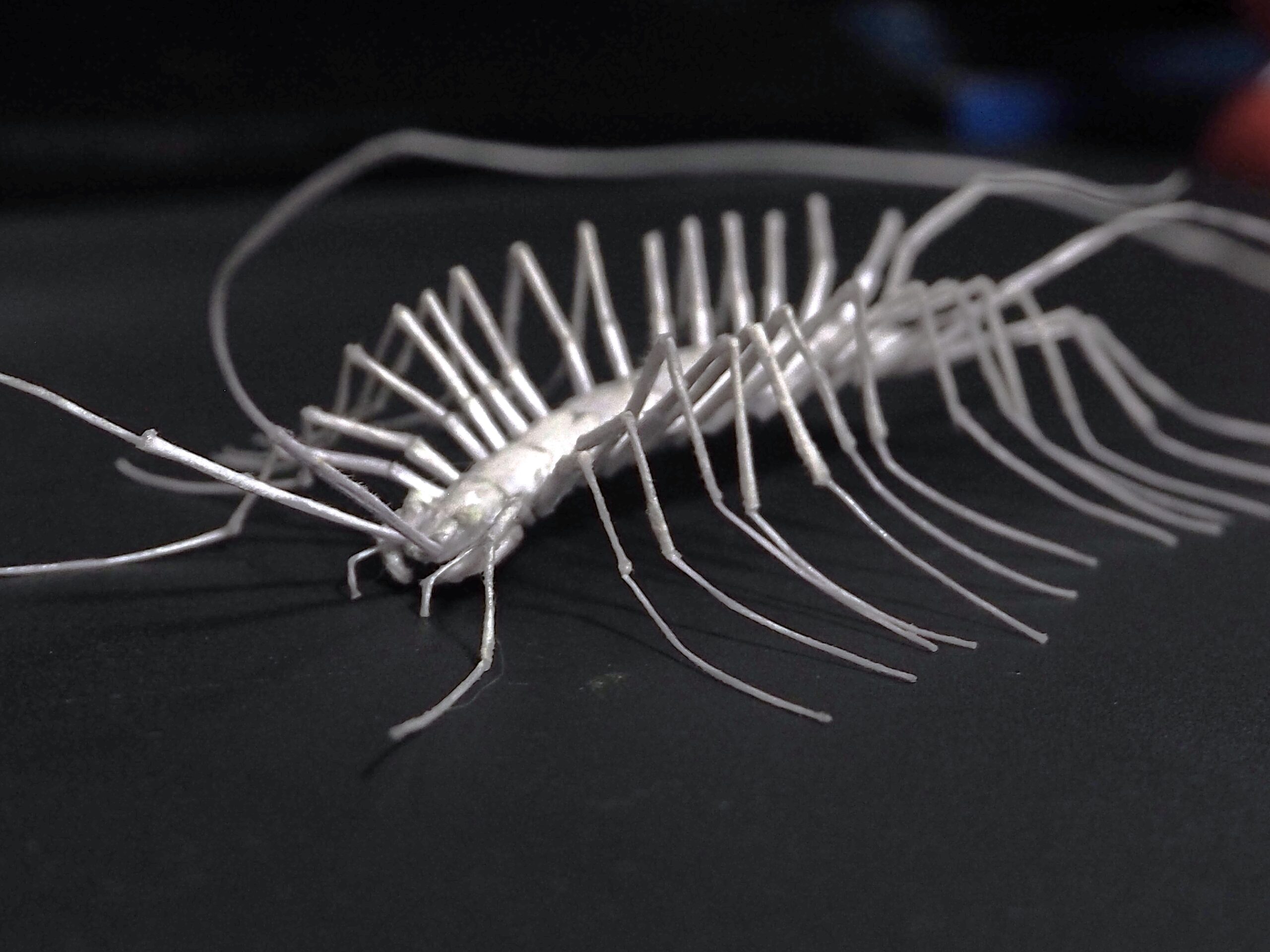

そう⾔う安吉将吾さんは、指先に乗るぐらいの⼩さなダニから、畳⼀枚分ほどの⼤きなヘリコプターを、何の変哲もない厚紙で作ってしまう。しかも⻑さや⾓度を定規や分度器で測ることなく、「だいたいこんな感じ」という⾃分の感覚だけを基準とし、⽴体に仕上げてゆく。

きっかけは中学3年⽣の夏、⾼価なプラモデルが欲しくてたまらなくて⺟親にねだった時だった。⺟親から「そんなに欲しいなら⾃分で作ればいいないけ」と⾔われ、「あ、その⼿があったか!」と気持ちが弾み、「買う」から「作る」に⼤きく⼼がシフトしたのだった。今では「作りたい」気持ちがいっぱいで、「買いたい」とはまったく思わなくなった。

作り初めた頃は、プラモデル塗料で着⾊をしていたが、現在は⾊を塗らず、厚紙そのままの⽩の⾊で完成形とすることが多い。着⾊すると、コーティングされたしっかり感と安定感が⽣まれる。⼀⽅ で厚紙そのままの作品は、⼀膜脱いだように、将吾さんの「⼿」を⽣々しく感じることができる。さらに作品⾃体に柔らかさが⽣まれ、作品はまるで⽪膚で呼吸しているようにも感じられるのだ。

プラモデル代わりという意味もあったことから、初めは戦闘機や船などの⼈⼯ 物を多く作っていたが、3年ほど経ったある⽇(⾼校3年の3学期)、テレビに映った古代⽣物の姿が⽬に⼊った。その瞬間、「そういえば、昔から古代⽣物が好きだった」と思い出し、制作対象は⽣き物へと移っていった。⼩さい頃から⾍にも興味があり、⺟親と⼀緒に様々な⾍を育てていたことから、⾍の形態だけでなく⽣態にも詳しく、それらの観察の蓄積が作品に発揮されている。

そんな将吾さんが難しいと感じるのはお腹の部分である。制作時は図鑑などを⾒ているが、⾍のお腹の部分を写した画像にはなかなか出会えない。スマホを駆使してあらゆる⾓度の画像を探し出し、⾒て、作っている。

集中して、丁寧に、気が乗れば⼀⽇ 中でも作る。気が乗らなければ他のことをする。そして次の⽇また作ってみる。そうやって「気が乗る」タイミングに⾃分をうまく乗せる努⼒をしているようである。

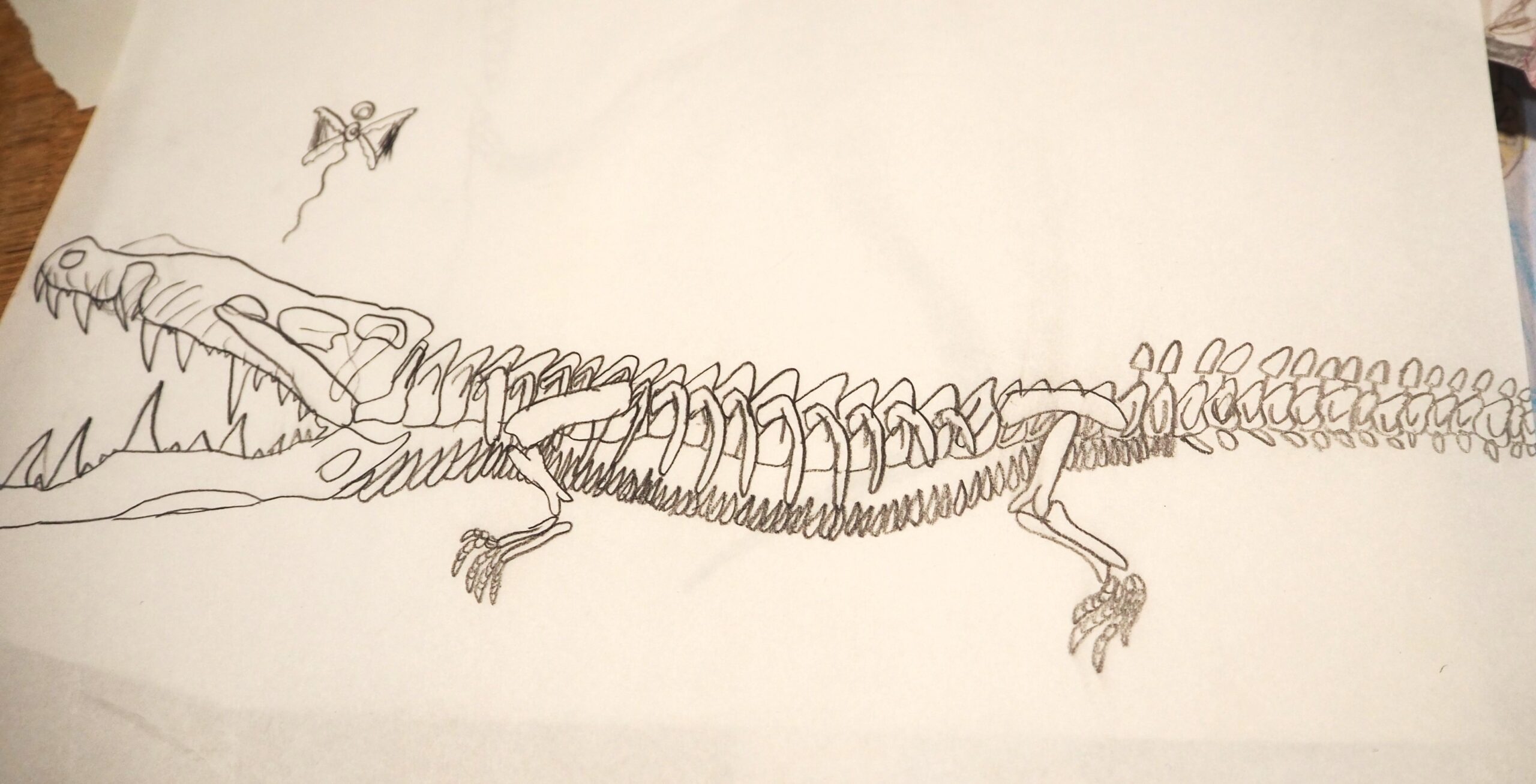

⾯⽩いのは、⼩学⽣の頃の絵を⾒ると、平⾯の中の恐⻯の⾻が、⽴体になりたがっているとすでに感じさせるところだ。機能の集⼤成としての⾶⾏機や⾍のメカニズムの美しさを、どうにかして⽴体的に再現したい、と願っている将吾さんを感じる。

「僕だけが才能があるわけじゃない。みんな気づいてないだけで、みんな何か才能があるんです。僕はたまたまきっかけがあって気づいただけです」

⾃分の苦⼿なこと、興味の範囲以外のことになると別⼈のように⾔葉が出なくなり表情が固くなるというが、作品のこととなるとイキイキと⾃分の状況や気持ちを⾔語化してこちらに伝えてくる。その⾔葉はいつまでも⼼に残り、そして聞く者の気持ちを謙虚にさせてくれる。

2024年1⽉1⽇の能登半島地震の被害で⼤きな揺れを経験し、液状化で家は傾いた。余震の恐怖でひと⽉ほど制作ができなかったが、現在は家の傾きも修復され、⽣活は⽇常に戻りつつあるようだ。(土居彩子/アートディレクター)