-

講演2018.12

-

意思の確認が困難な作者の作品を展示すること2―― 展示を行う側の動機としての「まなざし」

山田創

(社会福祉法人グロー法人本部企画事業部学芸員)

この文章は、NO-MA学芸員が社会福祉法人グロー(NO-MAの運営団体)の研究発表フォーラム(2018年12月2日)でプレゼンテーションした内容を再編したコラムです。肩書は発表当時のまま掲載しています。

前号では、意思の確認が困難な作者に出展をお願いするにあたり、福祉の世界の概念である「意思決定支援」の考え方を参照することの意義について考えました。

今回のコラムでは、展示を行う側の動機について、つまり「意思の確認が困難であるにも関わらず、その人の作品を紹介したいという動機はなににもとづいているのか」ということについて考えてみたいと思います。

私はこの動機を形成しているのは「その人の『まなざし』を紹介したい」ということといえるのではないかと考えています。

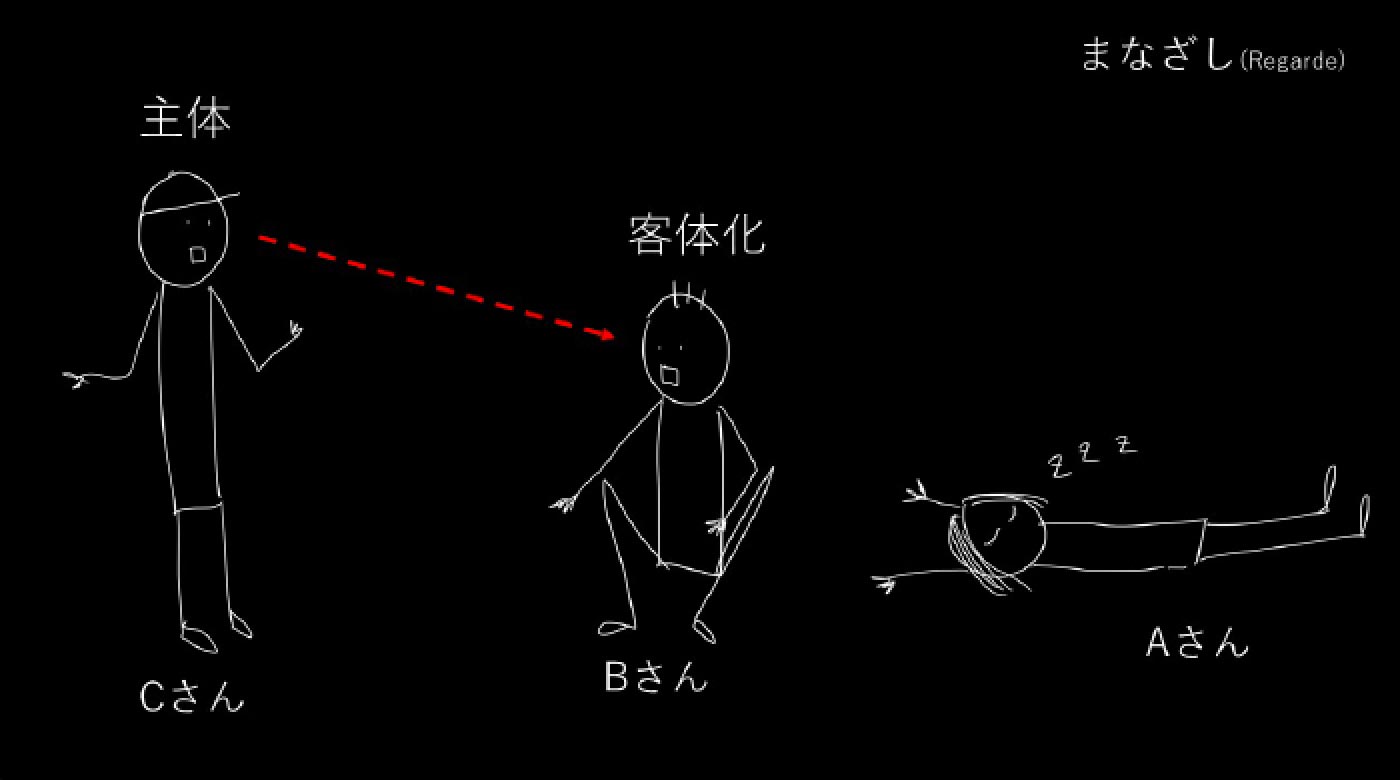

この場で、まなざしと書くときに参照しているのは、フランスの思想家、ジャン=ポール・サルトル(Jean-Paul Sartre,1905-1980)の概念です。サルトルは、この言葉で主体と客体の関係を表しています。

まなざしを注ぐ方は、関係性において常に主体的な立場であり、まなざしを注がれる方は、客体的な立場にたちます。

たとえば、AさんがBさんを覗き見しているとき、Aさんは主体的で、Bさんは客体的です。ここに、Cさんが現れ、Aさんの覗きを目撃すると……覗きをしていたAさんはまなざす主体から、一気に、まなざされる客体へと変わり、主客は転換します。

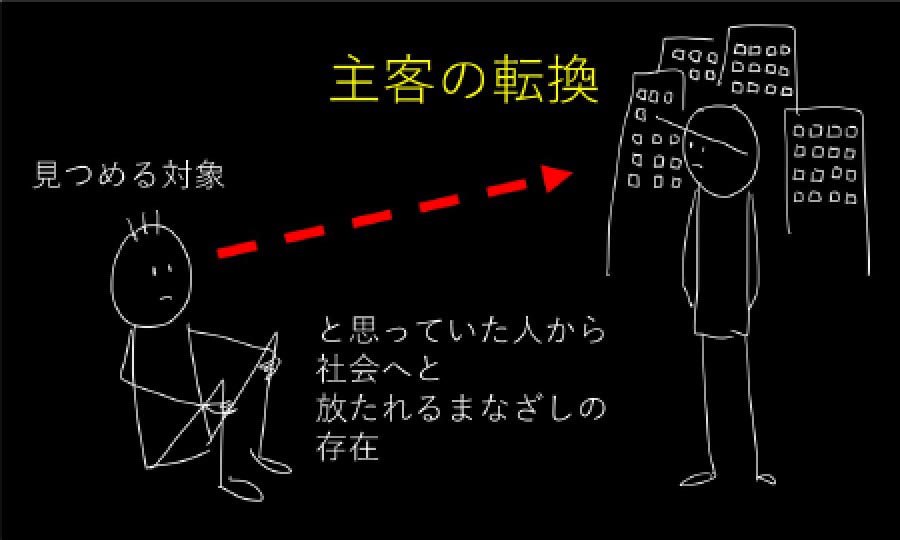

障害のある人は、客体側に立つことが多かったのではないでしょうか。その振る舞いから、周囲からのまなざしを集めることも多いですし、生活を営んでいく上で様々なサポートを受ける彼らにとって、支援もまた、まなざしを注がれる行為であるといえるでしょう。多くの社会的な関係性において、彼らは見つめられる対象となり、客体化を余儀なくされます。

他方で、まなざし自体は、誰にでもあります。

私は障害のある人が作るものには、彼らのまなざしの行方が顕著に見て取れるものが存在すると考えます。

例えば、コミュニケーションが取れず、意思の疎通が困難な人がいるとして、彼が作ったなにかは、彼がこの世界を素材にして、なんらかの意図をもって組み合わせを行ったものです。その意図は読み取ることも出来ず、「一体どうしてこんなものを作ったんだろう⁉」と思わせるものも多くあります。それはきっと、独特の経路を辿って世界を見つめるまなざしであると言い表すことができると思います。そのまなざしの独特さは、美術的に見れば、作家性ともいえるでしょう。

ここに、主客の転換に似た現象が起こっていると思います。それは見つめる対象として思っていた人たちから放たれるまなざしの存在に私たちが気づくということです。優れた美術作品が、私たちに新たな世界を見せるように、障害のある作者の独創的なまなざしが私たちに新たな世界の見つめ方を提示しています。

無論、そのまなざしを社会に向けて発信することについての当人の意向は丁寧に確認していく必要がありますが(前号のコラムでこの意向確認のプロセスを「意思決定支援」と照らし合わせながら検証しています)、私たちには、このような試行のプロセスが前提として存在していると考えています。

出典:『野間の間VOL.24』(2019年3月発行)